Regionaler Klimawandel stellt Klimaforschung vor neue Herausforderungen

Credit: Y. Schrader, T. Shaw, B. Stevens, zuerst erschienen in: Shaw, T.A., Stevens, B. The other climate crisis. Nature 639, 877–887 (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08680-1

Wissenschaftliche Disziplinen entwickeln sich. Es bilden sich Paradigmen heraus, aber es treten auch Abweichungen oder Diskrepanzen auf. Oft gibt es dafür eine Erklärung. Häufen sich jedoch die Diskrepanzen, so steht das vorherrschende Paradigma in Frage. Die Wissenschaftsphilosophie spricht dann von einer Krise der Disziplin. Eine solche Krise erlebte beispielsweise die klassische Physik zu Beginn des 20. Jahrhunderts, woraufhin die Quantenphysik entwickelt wurde. Ein aktuelles Beispiel ist die Teilchenphysik, bei der das Unvermögen, neue Elementarteilchen zu finden, Physiker*innen dazu zwingt, die Annahmen des Standardmodells zu überdenken. Und es gibt Anzeichen dafür, dass sich auch die Klimaforschung in einem solchen Reifungsprozess und damit in einer ähnlichen Situation befindet. Das ergibt eine Analyse von Tiffany Shaw von der University of Chicago – zuvor Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M) – und MPI-M-Direktor Bjorn Stevens.

Was die Autorin und der Autor als vorherrschendes Paradigma oder den „Standardansatz“ der Klimawissenschaft bezeichnen, basiert auf Entwicklungen der vergangenen 60 Jahre. Dabei wendeten Forschende grundlegende physikalische Gesetze auf das Klimasystem an unter der Annahme, dass kleinräumige Prozesse durch statistische Mittelwerte bestimmt werden, die von großräumigen Prozessen abhängen (Parametrisierung). So konnten Wissenschaftler*innen die relativ einfache Physik aufdecken, die das Verhalten des komplexen Klimasystems bestimmt. Für Leistungen auf diesem Gebiet erhielten MPI-M-Gründungsdirektor Klaus Hasselmann und US-Klimaforscher Syukuro Manabe im Jahr 2021 den Nobelpreis für Physik.

„Der Standardansatz kann allgemeine Merkmale des Klimasystems und bestimmte Aspekte seiner Reaktion auf erhöhte Kohlendioxidkonzentrationen äußerst erfolgreich erklären“, sagt Tiffany Shaw. Dazu gehören beispielsweise die vertikale Struktur der Atmosphäre und einige Aspekte des räumlichen Musters der Erderwärmung infolge des Anstiegs von atmosphärischem Kohlendioxid.

Regionale Klimaveränderungen zeigen Diskrepanzen auf

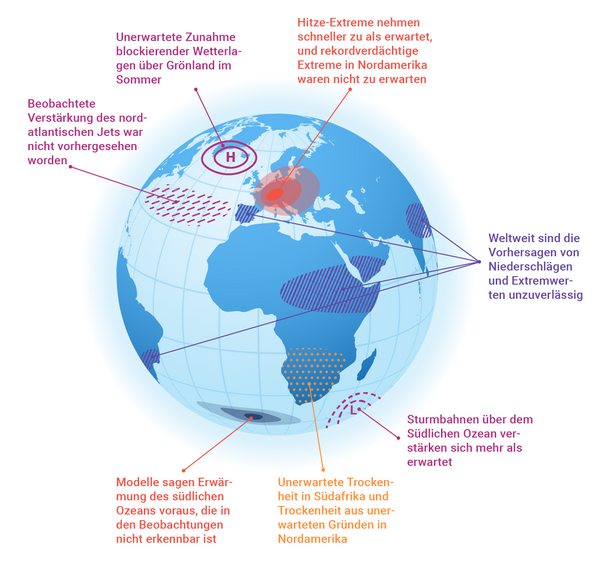

Wie in anderen Wissenschaftsbereichen auch, sind in der Klimawissenschaft Diskrepanzen aufgetreten – vor allem bei regionalen Klimaveränderungen. So hat sich beispielsweise der östliche tropische Pazifik entgegen allen Modellvorhersagen abgekühlt. Unerwartet war auch die zunehmende Häufigkeit von blockierenden Wetterlagen über Grönland im Sommer. Und selbst dort, wo Veränderungen vorhergesagt wurden, sind Wissenschaftler*innen mitunter von deren Intensität überrascht: Obwohl Klimamodelle beispielsweise korrekt vorhergesagt hatten, dass sich die Arktis schneller erwärmen würde als der Rest der Welt, übertrifft die beobachtete arktische Verstärkung die Erwartungen.

Vieles von dem, was zunächst überrascht, lässt sich im Nachhinein mit dem Standardansatz erklären. Shaw und Stevens argumentieren jedoch, dass Diskrepanzen auch auf Wissenslücken hinweisen – etwa hinsichtlich der Annahmen darüber, wie groß- und kleinskalige Prozesse und Komponenten des Klimasystems miteinander verbunden sind. Solche Diskrepanzen treten insbesondere in den Tropen auf: So ergeben sich Änderungen in der großräumigen tropischen Zirkulation aus Instabilitäten, die auf kleinen und mittleren Skalen auftreten. Diese Mechanismen der Skalenkopplung funktionieren in der aktuellen Generation von Klimamodellen allerdings nicht.

Eine Chance voranzukommen, keine Rechtfertigung für Untätigkeit

Unklar ist, ob die regionalen Diskrepanzen fortbestehen. Falls ja, und falls sie sich häufen, müssen Klimaforscher*innen das vorherrschende Paradigma möglicherweise überdenken. Shaw und Stevens argumentieren: Bei Diskrepanzen, die durch immer umfassendere Beobachtungen zwangsläufig entstehen, liegt der Weg voran in der Akzeptanz. So entsteht eine Möglichkeit, das Verständnis des regionalen Klimawandels zu verbessern und neuartige Rechenansätze zu testen. Um Veränderungen in einer wärmeren Welt vorherzusagen, wird es notwendig sein, sich zur Entwicklung von Theorien wieder auf die bewährte Methode der Bildung und Überprüfung von Hypothesen zu konzentrieren.

„Die Herausforderung für die konzeptionelle Arbeit wird darin bestehen, herauszufinden, welche Physik, die im Standardansatz fehlt, für regionale Veränderungen am wichtigsten ist, und wie wir sie einbeziehen können“, sagt Bjorn Stevens. Neuartige Rechenansätze könnten hier eine wichtige Rolle spielen. So ermöglichen beispielsweise neuartige Klimamodelle, die auf Hochleistungscomputern laufen, die Skalenkopplung zu berücksichtigen. Alternativ könnte maschinelles Lernen, angewandt auf Beobachtungen, Einblicke in die Kopplung von räumlichen Skalen und Klimasystemkomponenten liefern.

Die Forschenden betonen: Unabhängig davon, ob es eine Krise der Disziplin gibt oder nicht, beruht das Wissen darüber, wie die globalen Temperaturen auf erhöhte Konzentrationen von Treibhausgasen reagieren werden, auf einem grundlegenden physikalischen Verständnis. Auch die globale Erwärmung wurde erfolgreich vorhergesagt. Daher stellen zunehmende Diskrepanzen keinesfalls die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Emissionsminderung in Frage. Gleichzeitig bietet die Auseinandersetzung mit Diskrepanzen auf regionaler Ebene der Klimaforschung die Möglichkeit, ihr Verständnis des Klimasystems und vor allem des lokalen Klimawandels zu vertiefen – was notwendig ist, um regionale Anpassungsmaßnahmen zu steuern und das Risiko katastrophaler Veränderungen besser einschätzen zu können.

Originalpublikation

Shaw, T.A., Stevens, B. The other climate crisis. Nature 639, 877–887 (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08680-1

Weitere Informationen

Tiffany Shaw ist Trägerin des Friedrich-Wilhelm-Bessel-Forschungspreises der Alexander von Humboldt-Stiftung. Im Rahmen dieses Preises forschte sie ein Jahr lang als Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Meteorologie.

Kontakt

Prof. Dr. Tiffany Shaw

The University of Chicago

tas1@uchicago.edu

Prof. Dr. Bjorn Stevens

Max Planck Institute for Meteorology

bjorn.stevens@mpimet.mpg.de