Wie Vulkanaerosol das Klima beeinflusst, hängt von der Temperatur ab

Große Vulkanausbrüche können Schwefeldioxid weit hinauf in die Atmosphäre schleudern. In der Stratosphäre, einer Schicht ab rund 15 Kilometern Höhe, oxidiert dieses Gas zu Schwefelsäure. Diese kondensiert und bildet Sulfataerosol. Das Aerosol reflektiert sichtbare Sonnenstrahlung und kühlt dadurch die Erde, wie es sich in der Vergangenheit nach großen Vulkaneruptionen auch beobachten ließ.

Obwohl dieser Effekt im Grundsatz verstanden ist und bereits als mögliche Technologie zur Kühlung der sich erwärmenden Erde erwogen wird, gibt es noch einige Unklarheiten. So kühlt Sulfataerosol nicht nur. Es fängt auch – ähnlich wie das Treibhausgas Kohlendioxid – Wärmestrahlung ein.

Mit einem einfachen Modell der tropischen Atmosphäre haben Forschende des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M) überprüft, wie dieser Treibhauseffekt des Sulfataerosols vom Klima- und Atmosphärenzustand abhängt. Der Erstautor der Studie, Ravikiran Hegde, hat diese Forschung in der Arbeitsgruppe Globale Zirkulation und Klima von Hauke Schmidt im Rahmen des Kooperations-Programms der Max-Planck-Gesellschaft mit den Indian Institutes for Science Education and Research (IISERs) durchgeführt.

Die Strahlungsantriebe von Sulfataerosol im Detail

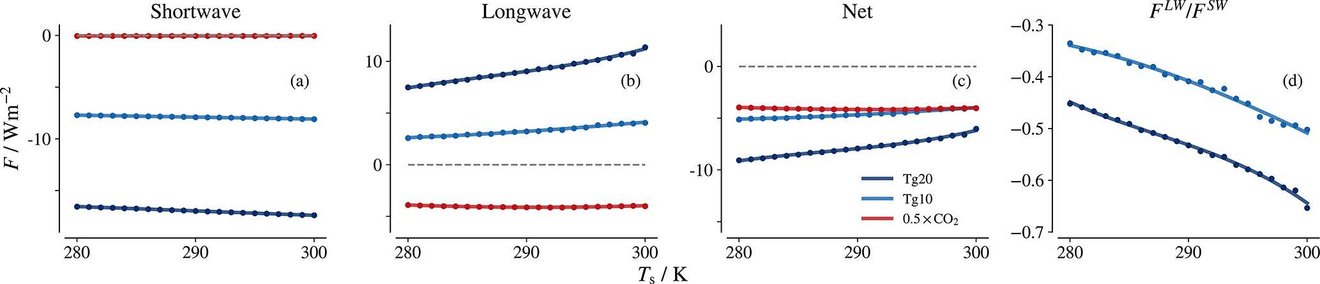

Das Team unterteilte die Wechselwirkung des Aerosols mit der Wärmestrahlung (langwelligen Strahlung) der Erde in drei separate, aber miteinander verbundene Komponenten: erstens die Absorption und Wiederabstrahlung von Wärme, zweitens eine durch diese Prozesse bedingte Erwärmung der Region, in der die unterste Atmosphärenschicht, die Troposphäre, in die Stratosphäre übergeht, und drittens die Erhöhung der Wasserdampfkonzentration in der Stratosphäre aufgrund dieser Erwärmung.

Die Studie zeigt, dass die Klimawirkung des Sulfataerosols von der Temperatur an der Erdoberfläche abhängt, und dass dabei der Aspekt der Absorption und Re-Emission von Wärmestrahlung dominiert. Je wärmer die Erdoberfläche ist, desto mehr Strahlung absorbiert das Aerosol, desto größer ist demnach sein Treibhauseffekt und desto geringer fällt unterm Strich die Kühlung aus.

Ein solches Verhalten ist bekannt von Kohlendioxid. Beim Aerosol ist die Temperaturabhängigkeit aber stärker ausgeprägt, was daran liegt, dass die unterschiedlichen Substanzen jeweils Wärmestrahlung unterschiedlicher Wellenlängen absorbieren.

Auswirkung auf die Selbstregulation der Erde

Auch die Art und Weise, in der der Planet einen Strahlungsantrieb reguliert, hängt vom Zustand des Aerosols und damit vom Zustand der Atmosphäre ab. Die sogenannte Planck-Rückkopplung besteht darin, dass eine wärmere Erde mehr Wärmestrahlung ins All abgibt, was den Planeten kühlt. Man spricht von einer negativen Rückkopplung. Sulfataerosol in der Stratosphäre maskiert allerdings einen Teil dieser Emission, wodurch die Rückkopplung weniger stark ausgeprägt ist.

Die Ergebnisse der Studie haben wichtige Konsequenzen für Überlegungen zum Geoengineering, da sie mögliche Auswirkungen einer globalen Temperaturerhöhung auf die Klimawirkung von Sulfataerosol in der Stratosphäre aufzeigen. Die Forschenden weisen aber auch darauf hin, dass noch weitere Effekte – etwa durch Wolken und Zirkulation – berücksichtigt werden müssen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Originalpublikation

R. Hegde, M. Günther, H. Schmidt und C. Kroll. Surface temperature dependence of stratospheric sulfate aerosol clear-sky forcing and feedback. Atmos. Chem. Phys., 25, 3873–3887, 2025. DOI: 10.5194/acp-25-3873-2025

Kontakt

Ravikiran Hegde

Max-Planck-Institut für Meteorologie

ravikiran.hegde@mpimet.mpg.de

Dr. Hauke Schmidt

Max-Planck-Institut für Meteorologie

hauke.schmidt@mpimet.mpg.de