Ein rätselhaftes Temperaturmuster im tropischen Pazifik

Manchmal liegen Orte weit auseinander und sind doch tief verbunden. Gut 15,000 Kilometer trennen die Ostgrenze Indonesiens und das südamerikanische Ecuador. Zwischen den beiden Ländern liegen die Weiten des Pazifischen Ozeans, der Indonesien und Ecuador aber nicht nur trennt, sondern sie und den gesamten Planeten gleichsam verbindet. Beispiele dafür bieten die Wetterphänomene El Niño und La Niña. Dabei weichen die atmosphärischen und ozeanischen Strömungen im tropischen Pazifik von der normalen Situation ab – und das hat auf der ganzen Welt spürbare Folgen.

Normalerweise ist der westliche tropische Pazifik wärmer als der östliche. Dass die Passatwinde Wassermassen nach Westen treiben, ermöglicht vor der Westküste Südamerikas einen Auftrieb von kühlerem Tiefenwasser. Diese Region ist daher bekannt als Pazifische Kaltwasserzunge. In der Atmosphäre steigt über dem westlichen Pazifik warme, feuchte Luft auf, und kühlere, trockene Luft sinkt über dem Ostpazifik ab. Die oberflächennahen äquatorialen Passatwinde schließen den Kreislauf.

Alle zwei bis sieben Jahre stellt ein „El Niño“-Ereignis diese Regeln der tropischen Pazifikzirkulation auf den Kopf. Die äquatorialen Passatwinde lassen nach, der Auftrieb von Tiefenwasser wird gehemmt und die Wassertemperatur im östlichen Pazifik steigt. Solche Jahre sind global gesehen außergewöhnlich warm – wie etwa im Rekordjahr 2023. Dazu begünstigt El Niño Extremwetter: An den Westküsten Südamerikas und der USA regnet es mehr als üblich, während es in Indonesien, Südafrika und Australien zu Trockenheit kommen kann. Bei dem oft anschließend auftretenden „La Niña“-Phänomen ist die Situation umgekehrt: Die Walker-Zirkulation beschleunigt sich, das Temperaturgefälle zwischen West- und Ostpazifik steigt über das gewöhnliche Maß hinaus, und während Südostasien von starken Niederschlägen heimgesucht wird, regnet es in Südamerika weniger.

Reaktion des tropischen Pazifiks auf die globale Erwärmung

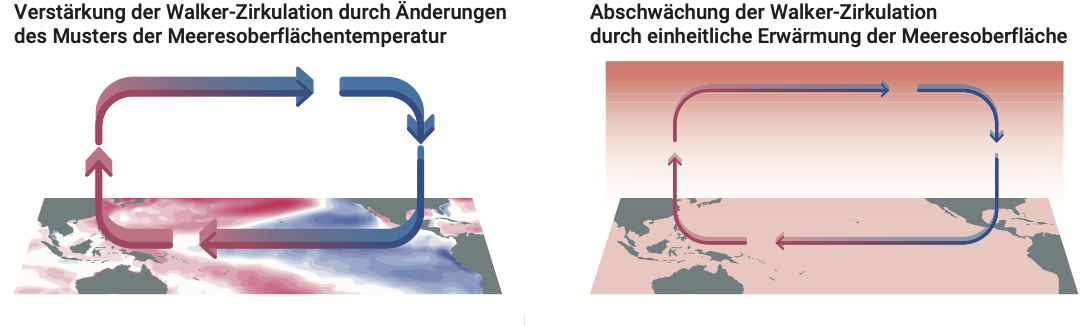

Forschende gehen davon aus, dass die globale Erwärmung besonders starke El-Niño-Ereignisse begünstigt – einige warnen sogar vor einer Zunahme von „Super-El-Niños“. Sowohl theoretische Überlegungen als auch Modellierungsstudien stützen diese Ansicht und deuten darauf hin, dass sich die Walker-Zirkulation insgesamt langfristig abschwächt, die Temperatur im Ostpazifik steigt, das Ost-West-Temperaturgefälle im tropischen Pazifik abnimmt und die Kaltwasserzunge weniger ausgeprägt sein wird. So weit, so einig sind sich die Wissenschaftler*innen. Die Realität sieht allerdings anders aus.

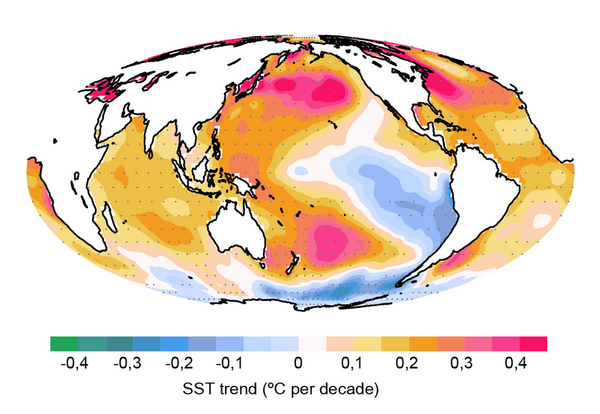

Beobachtungsdaten von Satelliten, Schiffen und Messbojen zeigen: Der Ostpazifik hat sich in den vergangenen 45 Jahren nicht erwärmt, sondern abgekühlt! Das Temperaturgefälle zwischen West- und Ostpazifik ist nicht schwächer, sondern stärker geworden. Und die Walker-Zirkulation hat sich Atmosphärenmessungen zufolge nicht verlangsamt, sondern verstärkt. Nicht El Niño, sondern La Niña scheint die Antwort des Klimasystems auf die globale Erwärmung zu sein.

Diskrepanzen zwischen Beobachtungen und Modellen

Weit auseinander liegen also nicht nur Indonesien und Ecuador, sondern auch Erwartung und Realität im tropischen Pazifik. Diese Diskrepanz zwischen Modellprognosen und beobachteten Trends wirft eine wichtige Frage hinsichtlich der Zuverlässigkeit zukünftiger Klimaprojektionen auf. Viel mehr als um eine wissenschaftliche Merkwürdigkeit handelt es sich also um eines der großen Rätsel der Klimaforschung. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob in Zukunft El Niño- oder La Niña-ähnliche Bedingungen vorherrschen werden. Das Temperaturmuster im tropischen Pazifik beeinflusst, wie stark sich die Erde insgesamt als Reaktion auf einen bestimmten Anstieg des Kohlendioxidgehalts (CO2) erwärmt. Der tropische Pazifik spielt daher eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie stark die globale Erwärmung insgesamt ausfallen wird. Die Lücke zwischen Modellen und Beobachtungen in dieser Region zu schließen, ist daher von entscheidender Bedeutung, um die Genauigkeit langfristiger Klimaprognosen zu verbessern.

Die Arbeitsgruppe von Sarah Kang, Direktorin am Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M) und Leiterin der Abteilung „Klimadynamik“, erforscht die Reaktion des tropischen Pazifiks auf den Klimawandel.

„Jetzt ist genau die richtige Zeit, um dieses Rätsel zu untersuchen“, sagt Kang. „Wir spüren bereits die Folgen des Klimawandels, und gleichzeitig haben wir mittlerweile Beobachtungen über einen ausreichend langen Zeitraum, welche die Auswirkungen der globalen Erwärmung dokumentieren.“

Bei der Walker-Zirkulation fanden Sarah Kang, Masahiro Watanabe von der Universität Tokio und MPI-M-Forscherin Veronika Gayler des Rätsels Lösung durch gezielte Experimente mit einem Atmosphärenmodell. Indem sie die Intensität und das Musters der Erwärmung der Meeresoberfläche variierten, identifizierten sie zwei gegensätzliche Effekte, die die Stärke der Walker-Zirkulation bestimmen: Wie erwartet führt eine global gleichmäßige Erwärmung zu einer Abschwächung der Walker-Zirkulation. Das beobachtete Muster der Meeresoberflächentemperatur, ein stärkeres Ost-West-Gefälle mit einem warmen westlichen Pazifik und einem kühlen östlichen Pazifik, hat jedoch einen verstärkenden Effekt. Dieser überwiegt aktuell.

Fernwirkungen bislang unterschätzt

Nur: Warum ist das Temperaturmuster im tropischen Pazifik so, wie es ist? Warum hat sich der östliche tropische Pazifik trotz globaler Erwärmung in den vergangenen Jahrzehnten abgekühlt? Eine Zeitlang war noch nicht klar, ob die Abkühlung im östlichen Pazifik nur auf natürliche Klimaschwankungen zurückzuführen ist. Mittlerweile zeigen die Beobachtungen aber eindeutig einen langfristigen Trend, der sich nicht allein mit interner Variabilität erklären lässt. Was also sind seine physikalischen Ursachen? Klimamodelle bleiben die Antwort schuldig:

„Dass die Modelle das Temperaturmuster nicht reproduzieren können, zeigt, dass sie die Prozesse dahinter nicht enthalten“, so Kang.

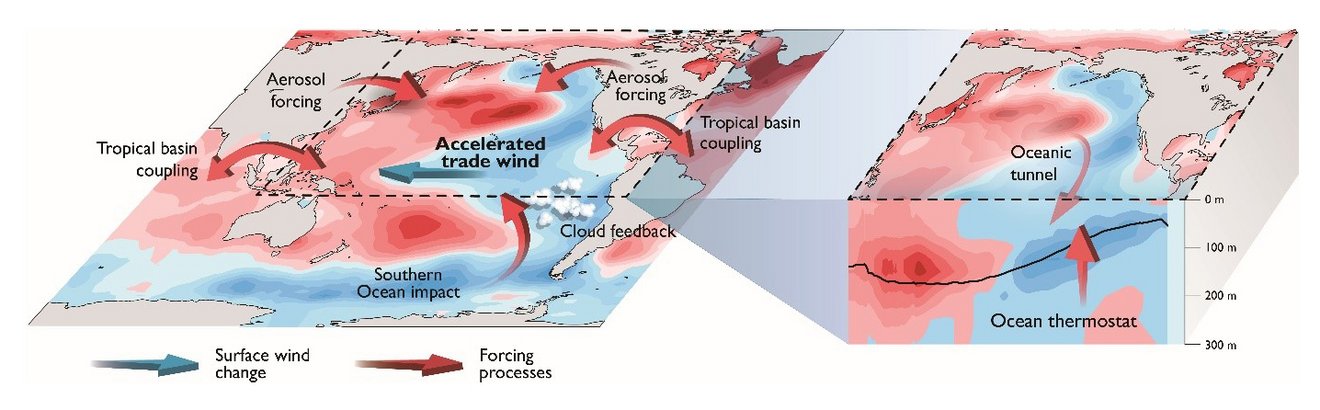

Zusammen mit Watanabe und weiteren Kolleg*innen wertete sie 150 wissenschaftliche Studien aus. Die Forschenden identifizierten auf diese Weise mehrere Mechanismen, die den Ostpazifik abkühlen. Diese führen einmal um den gesamten Globus und reichen vom Aerosoleintrag aus den Kontinenten der Nordhemisphäre bis zum Südlichen Ozean.

Anhand von Klimasimulationen konnten die Forschenden zeigen, dass eine ungewöhnliche Abkühlung des Südlichen Ozeans in den vergangenen Jahrzehnten möglicherweise dazu beigetragen hat, dass sich der östliche tropische Pazifik abgekühlt hat. Die Ursache für diese Abkühlung des Südlichen Ozeans ist noch ungewiss. Mögliche Erklärungen sind Schmelzwasser aus der Antarktis, welches in aktuellen Klimamodellen nicht berücksichtigt wird, und natürliche Schwankungen innerhalb des Südlichen Ozeans selbst, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Dass die Modelle diese Abkühlung des Südlichen Ozeans nicht erfassen, erklärt zum Teil, warum sie auch die beobachteten Abkühlungstrends im östlichen tropischen Pazifik nur unzureichend wiedergeben können.

Unterschiedliche Reaktionen je nach Zeithorizont

Kürzlich haben Sarah Kang und ihre Kolleg*innen eine fundamentale Frage aufgeworfen: Ist es angemessen, die langfristige Reaktion des Klimasystems heranzuziehen, wenn man eigentlich aktuelle Beobachtungen erklären möchte, in der vorübergehenden Phase, die wir derzeit erleben? Die Reaktion des Klimasystems auf einen CO2-Anstieg unterteilt sich in eine anfängliche Anpassungsphase und ein langfristig neues Gleichgewicht. Wenn diese Zustände sich unterscheiden, dann weichen die während der vorübergehenden Phase beobachteten Muster natürlich von der langfristigen Reaktion ab.

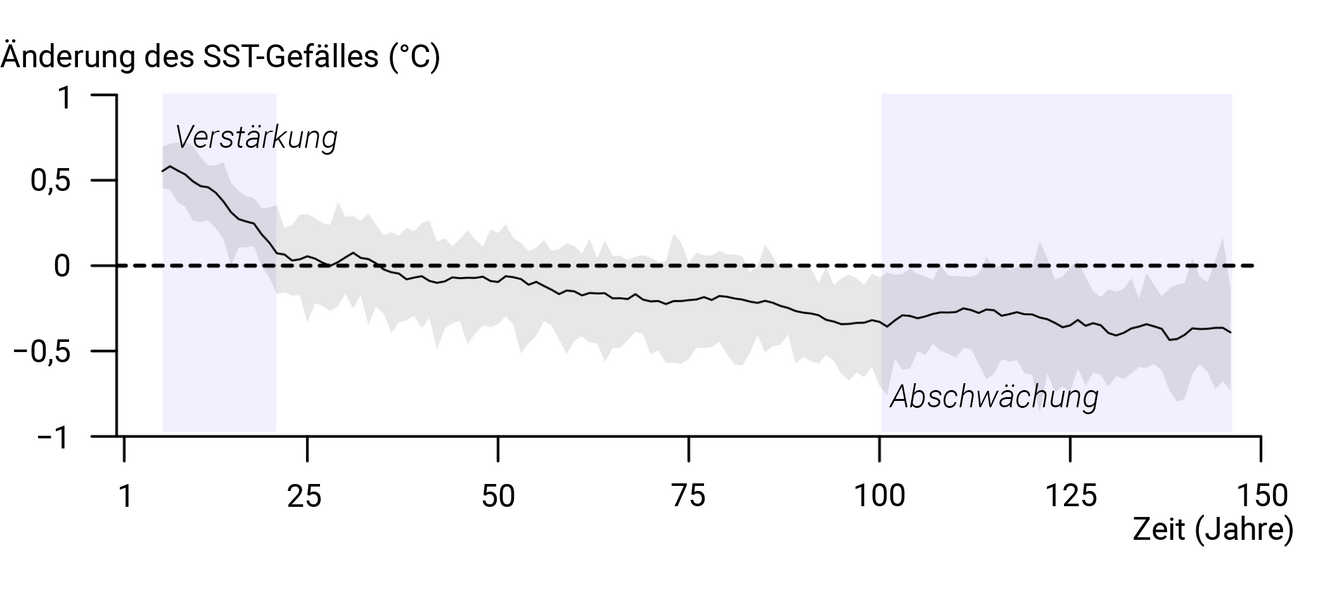

Um diese Frage zu untersuchen, führte das Team eine große Anzahl ähnlicher Simulationen mit nur geringfügig unterschiedlichen Ausgangsbedingungen durch (ein sogenanntes Ensemble), bei denen die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre plötzlich vervierfacht wurde. Dieses Experiment wurde konzipiert, um die schnelle Antwort des Klimasystems von der langsameren, allmählichen Anpassung zu isolieren. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass diese schnelle Antwort sich tatsächlich vom langfristigen Verhalten deutlich unterscheidet. So zeigte beispielsweise der MPI-M-Forscher Jiayu Zhang, dass die Intertropische Konvergenzzone (Intertropical Convergence Zone, ITCZ) – ein wichtiges Regenband in Äquatornähe – als Reaktion auf den plötzlichen CO₂-Anstieg zunächst breiter und schwächer wird, später aber, wenn das System dem Gleichgewicht zustrebt, wieder schmaler und stärker. In ähnlicher Weise fand der MPI-M-Wissenschaftler Dirk Olonscheck heraus, dass sich das Ost-West-Gefälle der Meeresoberflächentemperatur über dem tropischen Pazifik zunächst verstärkt, bevor es in das bekannte Abschwächungsmuster übergeht, das mit der langfristigen Erwärmung verbunden ist. Anhand von einem mehr als 200 Simulationen umfassenden Ensemble zeigte der MPI-M-Wissenschaftler Eduardo Moreno-Chamarro, dass dieser Übergang ein grundsätzliches Merkmal der Simulationen ist.

Den Übergang verstehen

Was treibt diesen Übergang an? Eine mögliche Erklärung ist die schnelle Erwärmung des Landes im Vergleich zum Ozean – eine der auffälligsten schnellen Antworten auf den erhöhten CO₂-Gehalt in der Atmosphäre. Um dies zu überprüfen, führte der MPI-M-Forscher Moritz Günther gezielte Experimente mit einer idealisierten Konfiguration durch: Der CO₂-Gehalt wurde nur über den Landmassen vervierfacht. Obwohl unrealistisch, lieferte dieses Experiment wertvolle Erkenntnisse. Die CO₂-Vervierfachung nur über Land führte zu einer Abkühlung im östlichen tropischen Pazifik. Das deutet darauf hin, dass die Erwärmung über dem Land die atmosphärische Zirkulation verändern kann, was den Auftrieb von Wassermassen am Äquator begünstigt. Weitere regionale Experimente identifizierten Beiträge von nördlichen extratropischen Landmassen, tropischem Land und Südamerika. Sie alle können Zirkulationsänderungen auslösen, welche zur Abkühlung des östlichen Pazifiks beitragen.

Während diese Vorgänge vorübergehend sind, dürften sich auf lange Sicht die Erwartungen der Klimawissenschaftler*innen, dass in Zukunft El-Niño-artige Bedingungen dominieren, erfüllen. Eine kürzlich erschienene Studie von Kang und Kolleg*innen aus den USA, Großbritannien und Südkorea zeigt, dass die verzögerte Erwärmung des Südlichen Ozeans zu dieser El-Niño-artigen Erwärmung beiträgt, was zu ausgeprägteren Monsunregenfällen in Ostasien und zu feuchteren Wintern in den USA führen wird.

Die entscheidende Frage, wann der Übergang von der derzeitigen Abkühlung des östlichen Pazifiks zu einer Erwärmung eintreten könnte, wird ebenfalls in Kangs Abteilung behandelt. Kang hat dazu Szenarien verwendet, in denen der CO₂-Gehalt in der Atmosphäre um ein Prozent pro Jahr ansteigt. Indem sie die Antwort des Klimasystems in diesen Szenarien in schnelle und langsame Komponenten aufteilte – basierend auf den Ergebnissen der Experimente mit der abrupten CO₂-Vervierfachung – gelang ihr die Prognose, dass der Übergang bei einer Verdopplung der CO₂-Konzentrationen stattfindet. Aktuell liegt der CO2-Gehalt der Atmosphäre bereits etwa 40 Prozent über den vorindustriellen Werten. Das bedeutet, dass der Übergang innerhalb der nächsten drei bis vier Jahrzehnte stattfinden könnte. Der genaue Zeitpunkt bleibt jedoch aufgrund des anhaltenden Einflusses von Aerosolen, die die kurzfristigen Klimareaktionen erheblich beeinflussen, ungewiss.

Die Frage nach dem Erwärmungsmuster im tropischen Pazifik bleibt also eine große Herausforderung für die Klimawissenschaft, da mehrere Mechanismen auf unterschiedlichen Zeitskalen wirken. Die Entschlüsselung der Prozesse hinter diesem komplexen System lassen die Wissenschaftler*innen besser verstehen, wie das Klimasystem als zusammenhängendes Ganzes funktioniert. Es ist ein Bereich voller Herausforderungen – aber ebenso voller Chancen.

Weiterführende Informationen

Abteilung Klimadynamik

TROPICS (auf Englisch)

Original-Publikationen

Kang, S. M., Watanabe, M., & Gayler, V. (2025). Common and distinct drivers of convective mass flux and Walker circulation changes. Geophysical Research Letters, 52, e2024GL111897. DOI: 10.1029/2024GL111897

Kim, H., Kang, S.M., Pendergrass, A.G. et al. Higher precipitation in East Asia and western United States expected with future Southern Ocean warming. Nature Geoscience (2025). DOI: 10.1038/s41561-025-01669-5

Watanabe, M., Kang, S.M., Collins, M. et al. Possible shift in controls of the tropical Pacific surface warming pattern. Nature 630, 315–324 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07452-7

Kontakt

Prof. Dr. Sarah Kang

Max-Planck-Institut für Meteorologie

sarah.kang@mpimet.mpg.de

Dr. Moritz Günther

Max-Planck-Institut für Meteorologie

moritz.guenther@mpimet.mpg.de

Dr. Eduardo Moreno-Chamarro

Max-Planck-Institut für Meteorologie

eduardo.chamarro@mpimet.mpg.de

Dr. Jiayu Zhang

Max-Planck-Institut für Meteorologie

jiayu.zhang@mpimet.mpg.de