Zentrale IT

Die IT-Versorgung wird am MPI-M durch die Gruppe Central IT Services (CIS) bereitgestellt.

Die wichtigsten Dienste der Zentralen IT sind:

- Beschaffung, Einrichtung und Verwaltung von IT-Hardware und -Software sowohl für die Nutzer*innen (Laptops, PCs) als auch für die Infrastruktur (Server, Netzwerke etc.)

- Zentrale Benutzerverwaltung

- Bereitstellung eines leistungsfähigen Netzwerkes (LAN, WLAN)

- Zentraler IT-Helpdesk als Anlaufstelle für alle Fragen rund um IT

- Bereitstellung von Diensten zur Unterstützung der täglichen Arbeit (z.B. Versionsverwaltung, Projektmanagement, Webseiten etc.)

- Gewährleistung eines sicheren IT-Betriebs (Ausfallsicherheit, Backup, IT-Sicherheit)

Ausführliche Dokumentation zu den Angeboten der IT-Gruppe finden Sie im Instituts-Wiki.

Für die Nutzung der meisten IT-Dienste ist ein Account (Benutzername und Passwort) notwendig. In der Regel wird für Sie ein Account erstellt, sobald Sie einen Vertrag mit dem MPI-M haben. Falls Sie ein Gast am MPI-M sind und einen Account benötigen, kann Ihr*e Gruppenleiter*in am MPI für Sie einen Account beantragen. Weitere Details sind im Instituts-Wiki beschrieben.

Falls Sie Fragen oder Probleme bei der Nutzung der IT-Systeme am MPI-M haben, wenden Sie sich bitte an den IT-Helpdesk.

Bitte beachten Sie, dass Fragen zu den Systemen des DKRZ (z.B. Levante oder Datenarchiv) von der Beratung des DKRZ beantwortet werden.

Kontakt

Rainer Weigle

Gruppenleiter

Tel.: +49 (0)40 41173-373

rainer.weigle@mpimet.mpg.de

Helpdesk

Tel.: +49 (0)40 41173-361

help-it@mpimet.mpg.de

Weitere Themen

Ein neuer Mechanismus zur Synchronisierung von Heinrich-Ereignissen mit Dansgaard-Oeschger-Zyklen

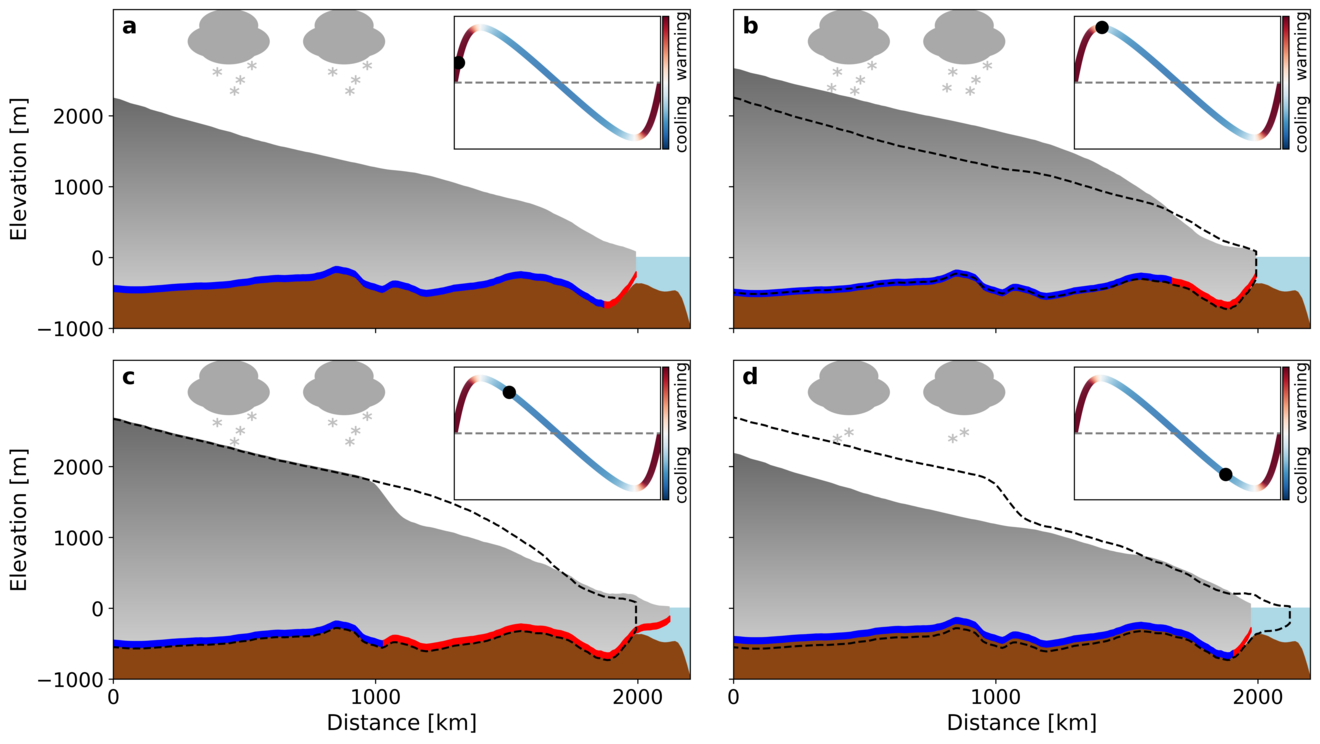

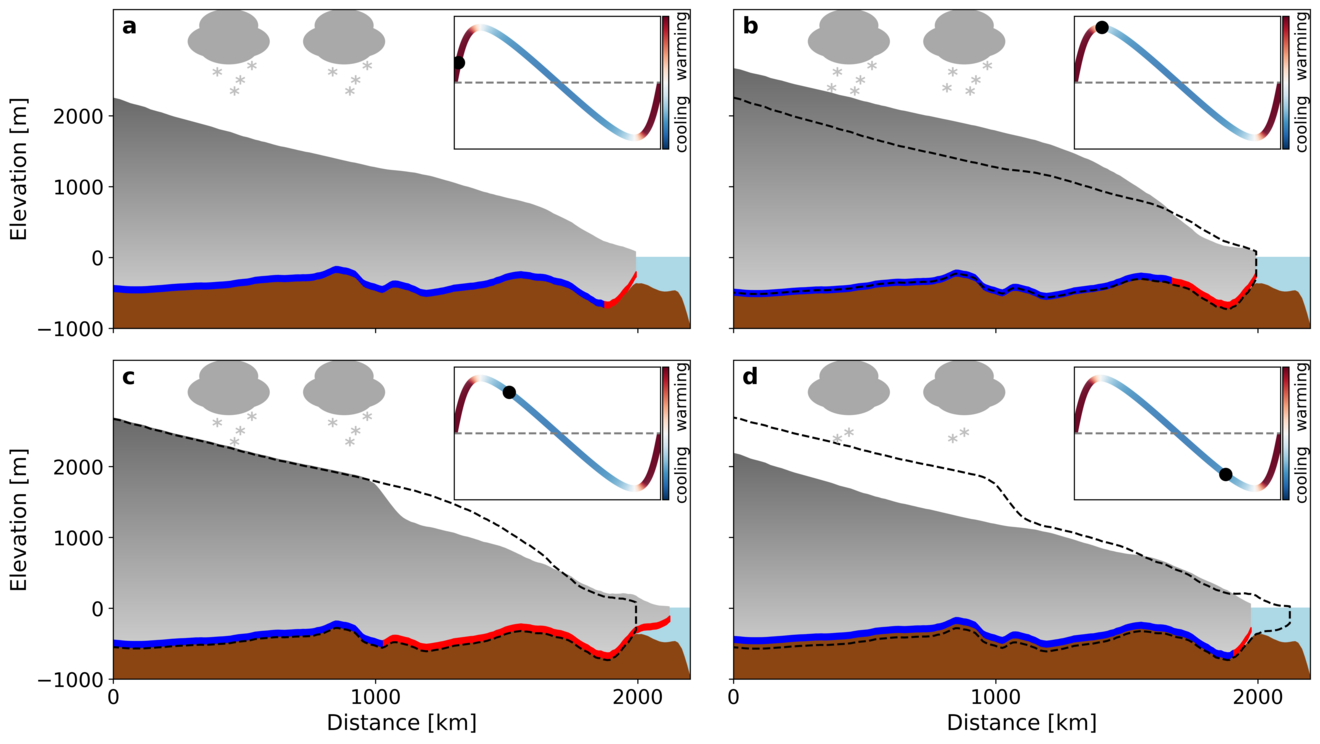

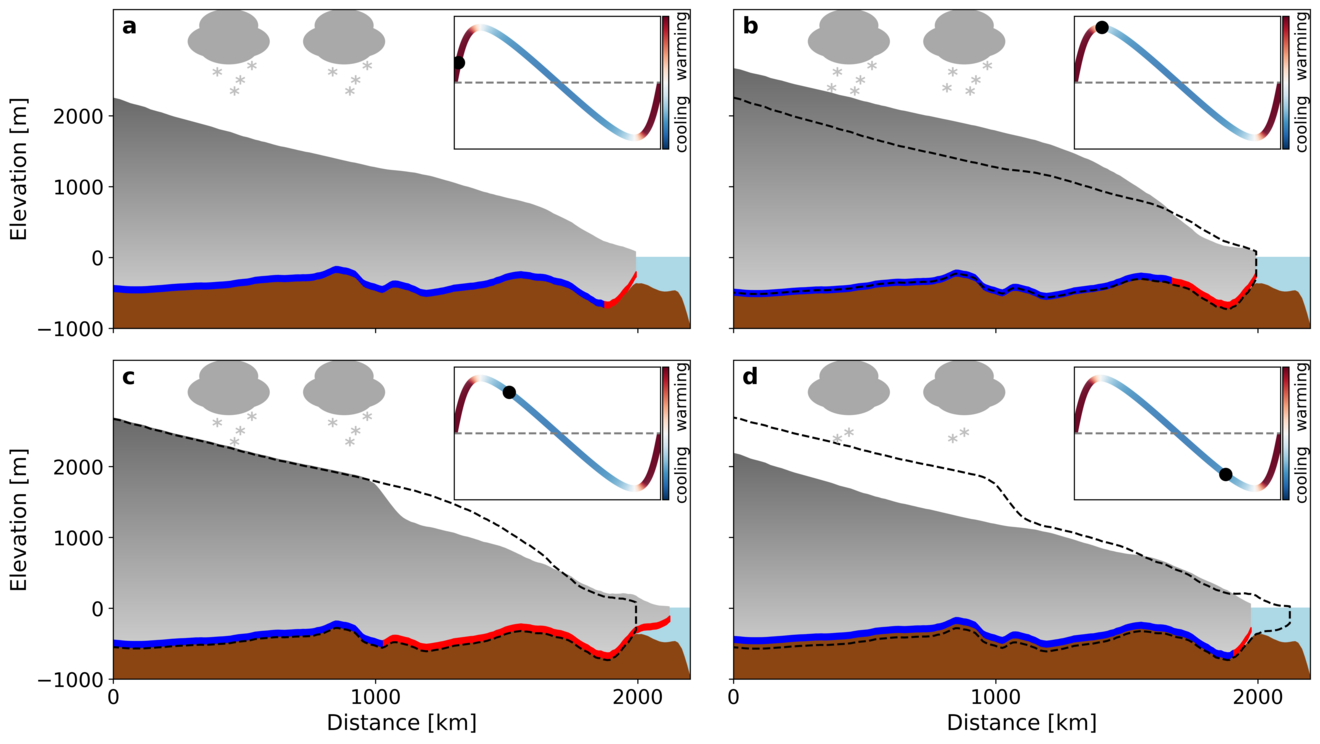

Für die Präsentation des neuen Mechanismus stützen Schannwell et al. sich auf Simulationen mit einem gekoppelten Eisschild-feste Erde-Modell, das mit einem idealisierten Dansgaard-Oeschger Zyklus angetrieben wird. Der neue Mechanismus überwindet Defizite von früheren Theorien und reproduziert erfolgreich alle Hauptmerkmale von Heinrich-Ereignissen aus der Paläoaufzeichnung für ein breites Spektrum an Klimaantrieben. Ausgelöst werden die Heinrich-Ereignisse hierbei durch interne Eisschildinstabilitäten. Das Auftreten dieser Instabilitäten kann durch atmosphärische Störungen (z.B. Schneefall und Oberflächentemperatur), hervorgerufen durch den periodischen Dansgaard-Oeschger Zyklus, mit der Abkühlungsphase des Dansgaard-Oeschger Zyklus synchronisiert werden. Der atmosphärische Mechanismus ermöglicht eine eisschildweite Reaktion, die das Auftreten von synchronen Heinrich-Ereignissen von zwei unterschiedlichen Eisströmen erlaubt. Das ist ein Merkmal der Paläoaufzeichnung, das frühere Theorien, die hauptsächlich auf Störungen vom Ozean basieren, bisher nicht erklären konnten.

Ein entscheidender Vorteil des atmosphärischen Mechanismus ist, dass er sowohl auf Eisströme, die überwiegend auf dem Land enden, als auch auf Eisströme, die dauerhaft im Kontakt mit dem Ozean sind, anwendbar ist. Daher eröffnet der Mechanismus die Möglichkeit nicht nur Erkenntnisse über episodische Gletscherbeschleunigungen in der Vergangenheit, wie z.B. die Heinrich-Ereignisse, zu gewinnen, sondern auch über heutige episodische Beschleunigungen, wie z.B. beobachtet bei Gebirgsgletschern und Eisströmen vom grönländischen und antarktischen Eisschild.

Originalpublikation

Schannwell, C., Mikolajewicz, U., Kapsch, M.-L., Ziemen, F. (2024). A mechanism for reconciling the synchronisation of Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles. Nature Communications 15, 2961, https://doi.org/10.1038/s41467-024-47141-7

Kontakt

Dr. Clemens Schannwell

Max-Planck-Institut für Meteorologie

clemens.schannwell@mpimet.mpg.de

Uwe Mikolajewicz

Max-Planck-Institut für Meteorologie

uwe.mikolajewicz@mpimet.mpg.de

Dr. Marie-Luise Kapsch

Max-Planck-Institut für Meteorologie

marie-luise.kapsch@mpimet.mpg.de

Dr. Florian Ziemen

Deutsches Klimarechenzentrum

ziemen@dkrz.de

Ein neuer Mechanismus zur Synchronisierung von Heinrich-Ereignissen mit Dansgaard-Oeschger-Zyklen

Für die Präsentation des neuen Mechanismus stützen Schannwell et al. sich auf Simulationen mit einem gekoppelten Eisschild-feste Erde-Modell, das mit einem idealisierten Dansgaard-Oeschger Zyklus angetrieben wird. Der neue Mechanismus überwindet Defizite von früheren Theorien und reproduziert erfolgreich alle Hauptmerkmale von Heinrich-Ereignissen aus der Paläoaufzeichnung für ein breites Spektrum an Klimaantrieben. Ausgelöst werden die Heinrich-Ereignisse hierbei durch interne Eisschildinstabilitäten. Das Auftreten dieser Instabilitäten kann durch atmosphärische Störungen (z.B. Schneefall und Oberflächentemperatur), hervorgerufen durch den periodischen Dansgaard-Oeschger Zyklus, mit der Abkühlungsphase des Dansgaard-Oeschger Zyklus synchronisiert werden. Der atmosphärische Mechanismus ermöglicht eine eisschildweite Reaktion, die das Auftreten von synchronen Heinrich-Ereignissen von zwei unterschiedlichen Eisströmen erlaubt. Das ist ein Merkmal der Paläoaufzeichnung, das frühere Theorien, die hauptsächlich auf Störungen vom Ozean basieren, bisher nicht erklären konnten.

Ein entscheidender Vorteil des atmosphärischen Mechanismus ist, dass er sowohl auf Eisströme, die überwiegend auf dem Land enden, als auch auf Eisströme, die dauerhaft im Kontakt mit dem Ozean sind, anwendbar ist. Daher eröffnet der Mechanismus die Möglichkeit nicht nur Erkenntnisse über episodische Gletscherbeschleunigungen in der Vergangenheit, wie z.B. die Heinrich-Ereignisse, zu gewinnen, sondern auch über heutige episodische Beschleunigungen, wie z.B. beobachtet bei Gebirgsgletschern und Eisströmen vom grönländischen und antarktischen Eisschild.

Originalpublikation

Schannwell, C., Mikolajewicz, U., Kapsch, M.-L., Ziemen, F. (2024). A mechanism for reconciling the synchronisation of Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles. Nature Communications 15, 2961, https://doi.org/10.1038/s41467-024-47141-7

Kontakt

Dr. Clemens Schannwell

Max-Planck-Institut für Meteorologie

clemens.schannwell@mpimet.mpg.de

Uwe Mikolajewicz

Max-Planck-Institut für Meteorologie

uwe.mikolajewicz@mpimet.mpg.de

Dr. Marie-Luise Kapsch

Max-Planck-Institut für Meteorologie

marie-luise.kapsch@mpimet.mpg.de

Dr. Florian Ziemen

Deutsches Klimarechenzentrum

ziemen@dkrz.de

Ein neuer Mechanismus zur Synchronisierung von Heinrich-Ereignissen mit Dansgaard-Oeschger-Zyklen

Für die Präsentation des neuen Mechanismus stützen Schannwell et al. sich auf Simulationen mit einem gekoppelten Eisschild-feste Erde-Modell, das mit einem idealisierten Dansgaard-Oeschger Zyklus angetrieben wird. Der neue Mechanismus überwindet Defizite von früheren Theorien und reproduziert erfolgreich alle Hauptmerkmale von Heinrich-Ereignissen aus der Paläoaufzeichnung für ein breites Spektrum an Klimaantrieben. Ausgelöst werden die Heinrich-Ereignisse hierbei durch interne Eisschildinstabilitäten. Das Auftreten dieser Instabilitäten kann durch atmosphärische Störungen (z.B. Schneefall und Oberflächentemperatur), hervorgerufen durch den periodischen Dansgaard-Oeschger Zyklus, mit der Abkühlungsphase des Dansgaard-Oeschger Zyklus synchronisiert werden. Der atmosphärische Mechanismus ermöglicht eine eisschildweite Reaktion, die das Auftreten von synchronen Heinrich-Ereignissen von zwei unterschiedlichen Eisströmen erlaubt. Das ist ein Merkmal der Paläoaufzeichnung, das frühere Theorien, die hauptsächlich auf Störungen vom Ozean basieren, bisher nicht erklären konnten.

Ein entscheidender Vorteil des atmosphärischen Mechanismus ist, dass er sowohl auf Eisströme, die überwiegend auf dem Land enden, als auch auf Eisströme, die dauerhaft im Kontakt mit dem Ozean sind, anwendbar ist. Daher eröffnet der Mechanismus die Möglichkeit nicht nur Erkenntnisse über episodische Gletscherbeschleunigungen in der Vergangenheit, wie z.B. die Heinrich-Ereignisse, zu gewinnen, sondern auch über heutige episodische Beschleunigungen, wie z.B. beobachtet bei Gebirgsgletschern und Eisströmen vom grönländischen und antarktischen Eisschild.

Originalpublikation

Schannwell, C., Mikolajewicz, U., Kapsch, M.-L., Ziemen, F. (2024). A mechanism for reconciling the synchronisation of Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles. Nature Communications 15, 2961, https://doi.org/10.1038/s41467-024-47141-7

Kontakt

Dr. Clemens Schannwell

Max-Planck-Institut für Meteorologie

clemens.schannwell@mpimet.mpg.de

Uwe Mikolajewicz

Max-Planck-Institut für Meteorologie

uwe.mikolajewicz@mpimet.mpg.de

Dr. Marie-Luise Kapsch

Max-Planck-Institut für Meteorologie

marie-luise.kapsch@mpimet.mpg.de

Dr. Florian Ziemen

Deutsches Klimarechenzentrum

ziemen@dkrz.de